4月19日、トレーニング4日目、筆記試験を行いました。

残念ながら万点合格は一人もいませんでしたが、なんとか全員及第点に達することができました。

プロのロープアクセステクニシャンならば、もっと知識があって当然です。

今まで何をしてきたのでしょうか… 開いた口がふさがりません(笑)

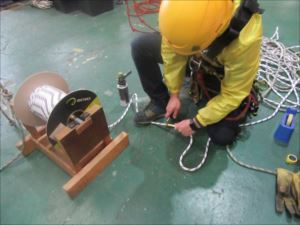

また、ロープの結び方ひとつで、その人の技量の巧拙が分かるものです。

下手な結索で作業者の命はまもれませんから、ここではロープの結びを徹底的に教え込んでいます。

それはともかく、4日目の夜は、お定まりの懇親会♬

2次会のポンパで、おおいに盛り上がったのはいうまでもありません。